Programme d'études

Hijama

Module 1

0/8-

1.1 - Introduction5Extrait

-

1.2 la Hijama au fil des siècles5Extrait

-

1.3 Les différentes façon de pratiquer la Hijama5Extrait

-

1.4 la Hijama - Soigner et Détoxifier5Extrait

-

1.6 Quand la hijama transforme des vies5Extrait

-

1.5 La hijama - Se soigner en toutes circonstances5Extrait

-

1.7 La Hijama, une médecine sans effets secondaires5Extrait

-

Quizz - Module 146 questions

Module 2

0/8-

2.1 La hijama à l'époque du Prophète (paix et salut sur lui)5Extrait

-

2.2 La hijama selon la méthodologie prophétique5Extrait

-

2.3 La guérison dans l’incision5Extrait

-

2.4 10 hadiths sur la hijama avec leurs explications5Extrait

-

2.5 Le salaire du hajjam halal ou haram ?5Extrait

-

2.6 Quand pratiquer la hijama ? Avis des savants et recommandations5Extrait

-

2.7 Est ce que la hijama rompt le jeune5Extrait

-

2.8 La hijama sur le sexe opposé5Extrait

Module 3

0/10-

3.1 Déroulement d’une séance de Hijama5Extrait

-

3.2 Questionnaire médical du patient5Extrait

-

3.3 Prise en charge et accueil du patient5Extrait

-

3.4 Localisation des points et préparation du patient5Extrait

-

3.5 L’Hygiène et la désinfection avant la pratique5Extrait

-

3.6 Massage et pose des ventouses5Extrait

-

3.7 L'incision5Extrait

-

3.8 Pose de ventouses, extraction du sang et désinfection5Extrait

-

3.9 Pratique : Déroulement d'une séance de hijama5Extrait

-

3.10 Matériel pour une séance5Extrait

Module 4

0/12-

4.1 Introduction à l'anatomie5Extrait

-

4.2 Les organes principaux5Extrait

-

4.3 Les glandes endocrines5Extrait

-

4.4 Le système sanguin5Extrait

-

4.5 Le système lymphatique5Extrait

-

4.6 Le système nerveux5Extrait

-

4.7 La Hijama et son impact sur l’inflammation5Extrait

-

4.8 Le rôle du hajjam et le rôle du médecin5Extrait

-

4.9 Traitement des maladies par la hijama5Extrait

-

4.10 Le tabagisme et la hijama5Extrait

-

4.11 L'alcool et la hijama5Extrait

-

4.12 Les drogues et la hijama5Extrait

Module 5

0/5Module 6

0/9-

6.1-Différences entre Hijama et saignée5Extrait

-

6.2- Le mauvais sang5Extrait

-

6.3-La rokya en même temps que la hijama ?5Extrait

-

6.4-Les mythes et les fausses idées reçues sur la hijama5Extrait

-

6.5 La hijama est elle réservé au corps médical5Extrait

-

6.6 Être un soutien psychologique5Extrait

-

6.7 Comment poser les ventouses sur les cheveux et les poils5Extrait

-

6.8 Conseils avant et après séances5Extrait

-

6.9 Les maladies occultes5Extrait

Module 7

0/51.2 la Hijama au fil des siècles

Résumé audio

Qu’est-ce que la Hijama ?

La hijama, une pratique millénaire aux multiples bienfaits, mérite d’être expliquée dès son origine. Le mot hijama vient de l’arabe et signifie « aspirer » ou « extraire ». Il dérive de la racine arabe ḥ‑j‑m (ح‑ج‑م), qui évoque l’idée de réduire ou d’extraire ; cette racine reflète parfaitement les aspects thérapeutiques de la hijama, symbolisant l’action d’éliminer les impuretés ou les substances nocives du corps pour restaurer son équilibre naturel.

Elle est également employée dans d’autres mots arabes liés à la restriction ou à la modération, soulignant ainsi l’idée de régulation et de purification. Le praticien spécialisé dans cette méthode est appelé ḥajjām (حَجَّام), terme issu de la même racine et désignant celui qui effectue l’aspiration ou l’extraction.

La hijama (cupping therapy) à travers les époques et les cultures

La hijama, parfois nommée cupping therapy, n’est pas seulement un vestige des pratiques médicales anciennes : elle a traversé les civilisations, les continents et les siècles tout en conservant son rôle de médecine naturelle.

Ce qui est particulièrement fascinant, c’est la diversité des cultures qui l’ont adoptée, faisant de cette méthode une véritable approche universelle pour accompagner la guérison.

Une pratique répandue dans l’Égypte ancienne et la Chine antique

L’Égypte ancienne : des sources écrites fascinantes

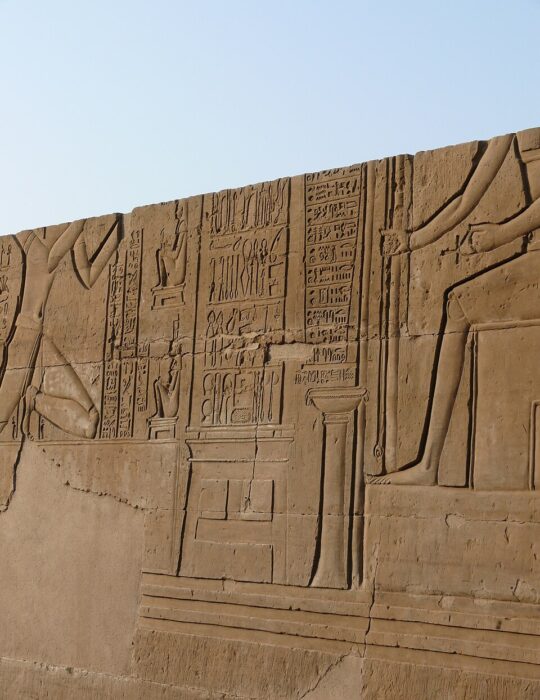

La cupping therapy était déjà pratiquée en Égypte ancienne, vers 1500 av. J.‑C., pour traiter divers maux et de nombreuses maladies. On a retrouvé des instruments permettant de la pratiquer, ainsi que des fresques visibles parmi les vestiges archéologiques.

Bas‑relief du temple de Kom Ombo montrant instruments chirurgicaux et ventouses

Vase à ventouse en bronze, Égypte, entre 300 av. et 300 ap. J‑C (Wellcome Collection L0058045)

La Chine antique : médecine et spiritualité réunies

En Chine antique, la hijama est intégrée à la médecine traditionnelle depuis plus de 3000 ans. Les praticiens chinois l’employaient, par exemple, pour traiter les bronchites chroniques, en appliquant les ventouses sur des points spécifiques du dos afin d’améliorer la respiration.

Ils disaient utuliser cette pratique pour rétablir le flux énergétique (Qi) et soigner des maladies respiratoires telles que l’asthme, les bronchites chroniques et certaines douleurs articulaires.

Fait intéressant, certains médecins chinois estimaient que la hijama pouvait expulser les mauvais esprits, ceci montre que la société à cette époque étaient un société où les croyances spirituelles et pratiques médicales étaient étroitement liées.

Référence primaire : 《黄帝内经·灵枢·经筋》, 段 13 :

« 热者汗出,寒者取之以火罐。»

“When the disorder manifests with cold, it is drawn out by means of a fire‑cup.”

— tr. P. Unschuld, The Huang Di Nei Jing Ling Shu, University of California Press, 2016, p. 235.

Techniques et textes anciens

Les Chinois utilisaient la hijama pour extraire le sang ou le pus, favorisant ainsi la guérison. Des textes comme le Wǔshí’èr bìng fāng (《五十二病方》), l’un des plus anciens recueils médicaux chinois, mentionnent cette pratique pour diverses affections, confirmant son importance historique.

La hijama en Inde ancienne (3000 av. J.‑C.)

La hijama est mentionnée dans les textes de l’Ayurveda. Sushruta, père de la chirurgie indienne, il décrit comment employer la hijama pour éliminer les toxines et traiter les maladies.

Référence primaire : Suśruta Saṃhitā, Sūtrasthāna 13.29‑30 :

« व्रणेष्वलाबुव्यथनैस्तथा शिराभिश्च्छिनद् बहिर्रक्तं निरस्येत् … »

“In ulcers, the physician should expel the vitiated blood by means of alābu‑cupping and by venesection …”

— tr. K. Bhishagratna, 1907, Vol. I, p. 131.

La Grèce antique et la hijama

Les grands noms de la médecine grecque

Hippocrate (460 ‑ 370 av. J.‑C.), souvent qualifié de « père de la médecine », mentionne explicitement l’usage des ventouses (βεντούσαι) dans son traité De Ulceribus 17, où il conseille de réappliquer l’instrument lorsque le saignement persiste abondamment.

Il cite plusieurs raisons pour recourir à cette technique :

-

Contrôler une hémorragie : la succion atténue progressivement un flux sanguin excessif après une blessure..

-

Traiter les ulcères persistants : en appliquant la ventouse sur ou autour d’une plaie ulcérée, on retire le sang infecté ou le pus, favorisant la granulation et la fermeture de l’ulcère (cf. De Ulceribus 18‑19).

-

Réduire l’œdème et la douleur en dégageant la zone touchée par l’inflammation grâce à la dépression mécanique.

Références primaires :

• Hippocrates, De Ulceribus 17‑19 (Loeb Class. Lib. 8, p. 135‑139)

• Hippocrates, De Morbis II .51 (Littré 8, p. 238)

• De Ulceribus 17 : « …if the blood or serum be copious, the instrument is to be applied again… »

• De Morbis II .51 : « φλέγμα καὶ αἷμα ἀνασπᾶν ἐκ τοῦ τόπου »

Référence primaire : Hippocrates, De Ulceribus 17 (Loeb Classical Library Vol. 8, p. 135)

Galien (129‑200 ap. J.‑C.) soutenait également l’usage des ventouses pour extraire les « mauvaises humeurs », soulager la douleur et améliorer la circulation sanguine (cf. Methodus Medendi VI.2, Kühn X : 439‑440).

Ses travaux influencèrent la médecine romaine et européenne pendant plus de mille an

Influence grecque et adoption par les Romains

Les Romains, ayant adopté de nombreux aspects de la médecine grecque, utilisèrent aussi la hijama. Galien, qui exerçait à Rome, a laissé des écrits dans lesquels il explique la pratique la hijama pour traiter des affections allant des troubles menstruels aux morsures de serpent.

Référence primaire : Galen, Methodus Medendi VI.2 (Kühn Vol. 10, p. 439‑440) :

« Ὅταν … ἀνασπᾶν τὸ προσφερόμενον αἷμα διὰ τῶν βεντούσεων »

“When congestion occurs, it is necessary in some parts to draw the approaching blood by means of the ventouses [cupping instruments].”

— tr. I. Johnston, Galen: Method of Medicine, Harvard UP, 2011, p. 523.

La hijama au Moyen Âge : une pratique médicale et culturelle

En Europe

Elle entrait dans les compétences des barbiers‑chirurgiens, qui pratiquaient aussi les saignées ; Guy de Chauliac la décrit dans sa Chirurgia Magna (1363), référence majeure de la chirurgie médiévale.

Extrait (édition Nicaise, Paris 1890, Traité VII, Doctrine I, chap. 1, p. 555‑556) :

« La ventouse est un vase de verre ou de corne qu’on applique sur la peau, après avoir raréfié l’air par le feu, afin d’y attirer le sang ou les humeurs peccantes. On l’emploie pour les douleurs pleurétiques, les maux de reins, les douleurs articulaires et les affections pulmonaires. Il convient de scarifier la région lorsque l’on veut extraire le sang corrompu ; on se sert alors de ventouses sanguinantes. Quand on ne fait point d’incision, on les nomme sèches. »

— Guy de Chauliac, Chirurgia Magna, éd. Nicaise, 1890.

Durant le Moyen Âge, la hijama était pratiquée en Europe et au Moyen‑Orient.

Au Moyen‑Orient

La hijama jouissait d’une reconnaissance à la fois spirituelle et médicale ; des praticiens spécialisés, les ḥajjām, la pratiquaient abondamment, on la reliait à une pratique permettant de rétablir l’équilibre des humeurs et stimuler les fonctions naturelles du corps.

Les humeurs sont des liquides corporelles que les anciens pensaient devoir garder en équilibre pour rester en bonne santé.

Une méthode imprégnée de spiritualité

La hijama était employée pour un large éventail de maladies, des migraines aux infections, en passant par les troubles mentaux.

Les traitements de l’époque mêlaient spiritualité et médecine, ils utilisaient régulièrement la cupping therapy « contre les possessions ».

Avicenne et la diffusion de la cupping therapy

Le Canon de la médecine

Dans son ouvrage monumental Al‑Qānūn fī ṭ‑Tibb (Le Canon de la médecine), Avicenne recommande la cupping pour les troubles circulatoires et les céphalées.

Référence primaire : Ibn Sīnā (Avicenne), Al‑Qānūn fī ṭ‑Tibb, Livre I, Fen 8 « Du saignement et de la cupping » ; éd. & tr. O. C. Gruner, Londres, 1930, p. 161‑163 :

« وَأَنْفَعُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْحِجَامَةُ الصُّدَاعُ … »

« Le cas où la cupping est la plus utile est le traitement des céphalées… »

Une méthode redécouverte dans les temps modernes : du citoyen lambda au sportif de haut niveau

Aujourd’hui, la hijama regagne en popularité dans le monde entier, dépassant barrières culturelles et médicales. Son efficacité reconnue lui vaut une adoption croissante, notamment dans le sport de haut niveau où elle contribue à la récupération et à la performance.

La cupping therapie chez les sportifs de haut niveau

Michael Phelps, multiple médaillé olympique, a utilisé la hijama pour améliorer sa récupération musculaire lors des Jeux de Rio 2016, affirmant qu’elle aidait à réduire la douleur et à se détendre après l’entraînement.

Cristiano Ronaldo emploie la hijama pour soulager ses douleurs musculaires et accélérer sa récupération post‑match.

Anthony Joshua, boxeur britannique, partage sur ses réseaux ses séances de hijama pour optimiser ses performances.

Alex Naddour, gymnaste américain, y a eu recours pour traiter ses douleurs musculaires à Rio 2016, remportant la médaille de bronze.

Gareth Bale, footballeur international gallois, pratique la hijama pour récupérer musculairement.

Ces athlètes montrent que la hijama répond aux besoins des sportifs contemporains.

Une méthode généralement bien tolérée lorsqu’elle est pratiquée correctement

Un traitement naturel

L’un des principaux avantages de la cupping therapy est que c’est un soin qui convient à presque tout le monde, à condition qu’elle soit réalisée par un praticien qualifié.

Contrairement à de nombreuses thérapies modernes, la hijama est une méthode naturelle qui stimule la production de cytokines, petites protéines régulant le système immunitaire et favorisant la réparation tissulaire.

Un intérêt scientifique croissant

Les recherches modernes sur la cupping therapy révèlent des résultats qui ne cessent d’étonner.

Par exemple, elle est souvent utilisée pour :

-

traiter les douleurs chroniques,

-

les migraines,

-

les troubles musculaires,

-

des affections respiratoires.

Une étude publiée dans le Journal of Traditional and Complementary Medicine (2015) a montré que la hijama pouvait réduire significativement les douleurs lombaires chroniques.

De plus, elle :

-

améliore la circulation sanguine,

-

réduit l’inflammation,

-

favorise la relaxation musculaire.

Certaines recherches mettent en avant les effets bénéfiques de la hijama sur la santé mentale en soulageant l’anxiété et la dépression, grâce à son action apaisante du système nerveux.

Certaines célébrités telles que Jennifer Aniston, Justin Bieber, Victoria Beckham ou Kim Kardashian ont également popularisé la cupping, déclarant qu’elle les aide à :

-

se détendre,

-

mieux dormir,

-

soulager leurs douleurs.

La hijama est bien plus qu’une tradition ancestrale : elle est un moyen de soigner qui peut changer la vie d’une personne.